Ein Nachtgebet und eine Frage

Nach den Schüssen auf die Synagoge

Am Montag ist auf die Synagoge geschossen worden in Bochum. Auf ein Fenster, neben dem Bilder für Kinder hängen. Man hat diese Nachricht entgeistert gelesen und wusste im selben Moment, dass sie einen nicht überrascht und fragt sich seitdem, was es ist, das einen entgeistert: die Tat selber oder dass man sie erwartet hat. Im Politikersprech würde es jetzt heißen, die Schüsse galten „uns allen“, was zweifellos stimmt, während „uns allen“ klar ist, dass es nicht stimmt, es sind nicht „wir“, die im Fadenkreuz stehen.

Die Tat selber: unklar. Geschossen wurde auf die Synagoge und auf das Planetarium nebenan sowie auf zwei weitere Ziele in einigen Hundert Metern Entfernung. Ob gezielt geschossen wurde oder wahllos, lässt sich nicht sagen bisher, und gerade dies – dass es sowohl gezielt als auch wahllos gewesen sein könnte – lässt an Halle denken: Im Oktober 2019 hatte der Attentäter die dortige Synagoge zum Ziel, hat Einschusslöcher fabriziert und dann andere Ziele gewählt.

Die Assoziation mit dem Attentat in Halle ist spekulativ, für die jüdische Gemeinde ist sie real. Vier Tage nach den Schüssen begann der Schabbat, wer von „uns allen“, denen die Schüsse gegolten haben, würde in eine Kirche gehen, auf die vier Tage vorher geschossen worden wäre? Oder in seine Stammkneipe und sich an den Tresen setzen ans Fenster, das Einschusslöcher aufwiese, während der Schütze einer von allen sein dürfte, die vor dem Fenster auf und ab spazieren?

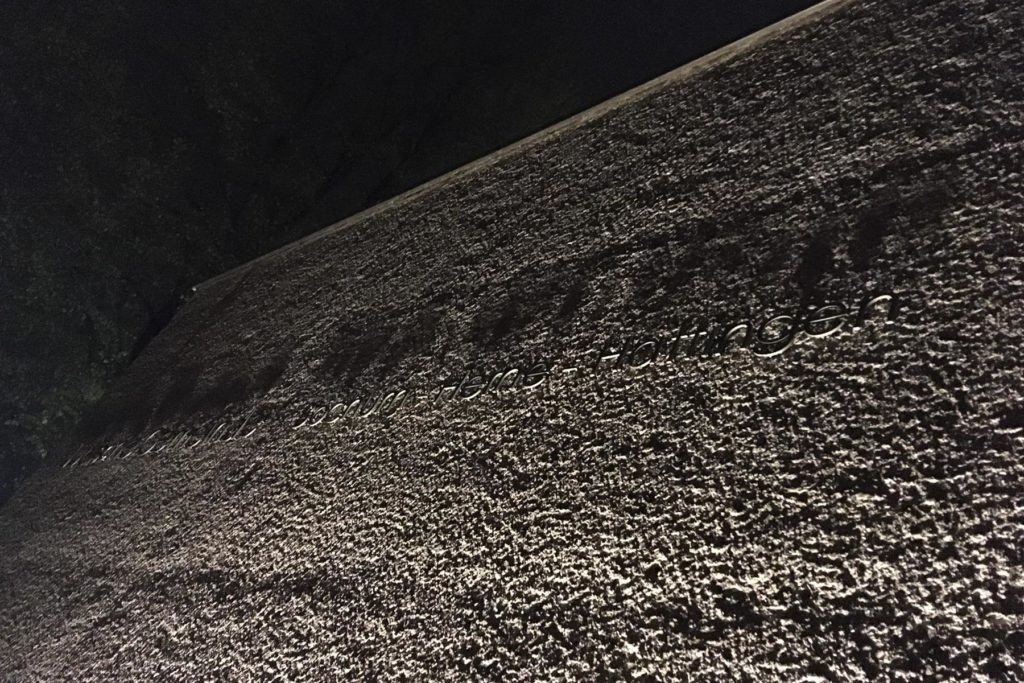

Also hingehen. Die beiden großen Kirchen in Bochum haben – in Abstimmung mit Polizei und beteiligten Behörden – ein „Nachtgebet“ organisiert, zu zweit oder allein haben Hauptamtliche die Nacht über in 12 Schichten 12 Stunden über gewacht und gebetet, das eine symbolisch, das andere nicht.

Die Erfahrung dabei: wie einsam es um einen wird, steht man tatsächlich allein vor einer Synagoge. Niemand sieht, was man tut, es hört nur Gott, der demonstrative Charakter entfällt.

Das ist fast angenehm, dazu null Nervenkitzel, kein Anflug von existenziellen Fragen, auch kein Gefühl des Verlassenseins, eher eines des Alleingelassenseins: 1 von 12 Stunden in 1 Nacht von 365 Nächten x 12 x 1 … man gewinnt ein Gespür für Relationen, es gibt 1100 Juden unter 365 000 Bürgern dieser Stadt.

Eine Stunde Zeit also, sich die anderen 364 Nächte und Tage vorzustellen. Wie es wäre, wenn jedes Mal, dass man seine Kirche beträte oder seine Stammkneipe, eine bewaffnete Security am Eingang grüßte. Wenn man das Kind nicht zum Kindergarten brächte, sondern zur Sicherheitsschleuse, wenn nichts denkbar wäre, kein Fest und kein Konzert und keine Party, ohne dass es von Sicherheitsbehörden genehmigt worden sei. Neben dem Sandkasten eine Security, die nicht auf Kinder achtete, sondern auf Leute, die Kinder wegschießen wollten – wer ist „wir“, denen die Schüsse gelten?

Und dann geht man nach Hause und es ist klar, dass man sich an die Sicherheitsmaßnahmen vor einer Synagoge so gewöhnt hat wie daran, dass ab und an eben doch geschossen wird, so wie man sich an die Zeichen gewöhnt, die man dann dagegen setzt. Man kann sich einfach darauf verlassen, dass die Juden im Fadenkreuz stehen. Das wissen alle, man gibt es ungern zu: 99,8 Prozent der Bevölkerung sind privilegiert.

Womit sich die Frage beantwortet, was einen eigentlich entgeistert hat beim Lesen der Nachricht, dass auf die Synagoge der eigenen Stadt geschossen worden ist: Es ist wie immer.

_ _ _

Text zuerst auf ruhrbarone.de erschienen